الإنتروبيا ومعنى الحياة

لنُطلق أبصارنا نحو أفقٍ أوسع، نحو الكون الفسيح، حيث تتراقص أسراره في صمتٍ عميق.

إذا كانت الإنتروبيا حقيقة لا مفر منها، فمصيرُ الكون أن يختفي في صمتٍ أبدي، وأن يذوب في فراغٍ باردٍ لا يُطاق. نحن، وكل ما نعرف، وكل ما نحب، وكل الأحلام التي نُعليها، ليست إلا لحظةً عابرةً في مسيرة الزمن اللامتناهية. قد تعجز أذهاننا عن استيعاب محدودية حياتنا وأنواعنا والكون نفسه، لكنَّ المصير ذاته ينتظر الجميع. ربما يُلهمنا هذا المصير الكوني للبحث عن معنىً وسط العدم.

الإنتروبيا، التي تُعرف غالبًا بفوضى المادة، هي التي تُملي علينا قانونَ الوجود، فتتبدد الطاقة حتى يُصبح كل شيءٍ في النهاية مجرد سرابٍ من ضوءٍ خافتٍ يتلاشى. الشمس التي تمدنا بالطاقة اللازمة لمواجهة هذا الانتثار على الأرض، النجوم هي رمزُ الفناء أيضًا، فكلَّ نجمٍ، وكلَّ كوكبٍ، أيضًا سيموتُ في النهاية. وعندما يبلغ الكون ذروة العشوائية، لن يبقى سوى فراغٍ باردٍ لا نهائي؛ ما يُعرف ب “موت الحرارة الكوني”.

لا مهربَ من ذلك المصير. فطبقًا للقانون الثاني للديناميكا الحرارية، تتناقص الطاقة القابلة للاستخدام في الأنظمة المغلقة، والكون، بقدر ما نتصور، نظامٌ مغلق. مع ذلك، ولتريليونات من السنوات القادمة، حيث لا يزال الكون يحتفظ بحرارته، وللفترة الضئيلة التي قد تبقى فيها البشرية، يمكننا نحنُ ترتيبَ عالمنا.

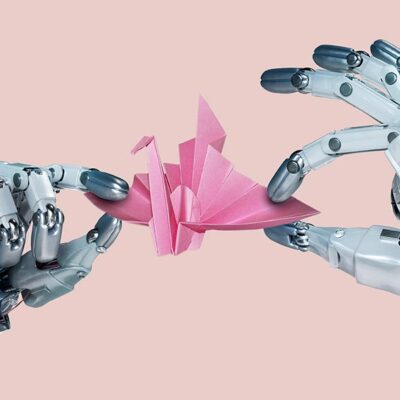

لكن، مع أنَّ هذا القدرَ محتوم، فإنَّ الحياةَ، في كل لحظة، تُعيدُ ترتيبَ الفوضى، وتُشيدُ من أنقاضها معجزاتٍ صغيرة، تُشبهُ ألوانَ قوس قزحٍ تتلونُ في سماءٍ مظلمة. فالجزيئاتُ تتحول إلى خلايا، والخلايا إلى كائنات، والكائناتُ إلى أنواعٍ تتنفسُ الأمل، وتقاومُ الانهيار. فكلُّ كائنٍ حيٍ، هو بمثابة فنانٍ يخلقُ نظامًا من الفوضى، يُعبّر عن رغبةٍ عميقةٍ في البقاء، في أن يُعطي معنى لوجوده، رغم أن النهايةَ حتمية.

وها نحن ذا، باعتبارنا كائنات قادرةٍ على درء الانهيار. كلُّ كائنٍ حي يصنع نظامًا من فوضى المادة (ما دام على قيد الحياة). هذه الوظيفة الكونية للحياة تعكس رحلتنا الشخصية في مواجهة الفوضى على مستوى ضئيل.

تُعدّ مقاومةُ الإنتروبيا مهمة الحياة اليومية. إذ علينا خوضها كلَّ يوم. بيولوجيًا: نُحافظ على حياتنا. عاطفيًا: نرعى علاقاتنا. وفي السكن: نصلح شقوقَ منازلنا. فبدون جهدنا المستمر، ينهار كل شيء.

لا يعتبر هذا الكدح المتواصل عيبًا، بل هو جوهرُ وجودنا، وسرُّ الحياة، وهدفُها الأسمى. فالنظامُ لا يُولد من الفوضى إلا بجهودنا، وبعزمنا، وبحبنا. وعبر هذا المنظور، نُدرك أن محنَ الحياة ليست إلا دروسًا، وأن الألمَ هو معلّمُنا، وأنَّ من يُحسنُ استثمارَ وقته، يُحسنُ أن يُنقذَ روحه من عبثية الزمن.

الإنسانية، كمدرسة فكرية، تضع الإنسان في مركز الوجود، دون أن تغفل عن باقي الكائنات والمخلوقات. وتُعدّ رفاهيتنا، سواءً كأفراد أو كمجتمعات، محورَ معنى الحياة وهدفها الأسمى. غير أن التركيز المفرط على الذات، وعلى ما نملك من حياةٍ قصيرة، يثير في نفوسنا قلقًا وجوديًا عميقًا، ويكشف عن هشاشتنا أمام عظمة الكون وامتداده اللامتناهي. وهنا يأتي دورُ النظرة الكونية الأوسع: فبتأمل ضآلتنا أمام عظمة الكون، يتلاشى ذلك القلق وتتبدد مخاوفنا، إذ ندرك أن وجودنا محدودٌ، كغيرنا من المخلوقات، وأن المصيرَ ذاته ينتظرنا جميعًا، سواءً في الفناء أو في النهاية المحتومة. ويكمن الفرق الوحيد في مدى الزمن الذي نعيشه، فهو مجرد لحظةٍ عابرة في مسيرة الزمن اللامحدودة. وتُذكّرنا هذه النظرة بأننا جزءٌ من نسيجٍ كونيٍّ عميق، وأن إدراك محدوديتنا لا ينبغي أن يكون مصدرَ يأس، بل دافعًا لعيش حياةٍ ذات معنى، والاستمتاع بكل لحظةٍ من عمرنا القصير، لأن في ذلك تكمن قيمة وجودنا الحقيقي، قبل أن يُختتم الفصل الأخير من قصتنا في ظلامٍ لا نهاية له.

تستمد الديانات التوحيدية جاذبيتها من وعدها بالحياة الأبدية، لا مجرد سنوات إضافية، بل خلودًا مطلقًا. ويتطلب هذا الوعد تصوُّرَ عالمٍ خارقٍ للكون، فالأبدية مستحيلة ضمن الكون الحالي.

أما العبثية الفلسفية فترى أن حتمية الموت تسخر من محاولاتنا صنعَ معنىً للحياة. لكنَّ هذه النظرة نفسها هي عبثية. فمحدودية التجربة لا تُلغي قيمتها. قد لا يستمر العرض، لكنه يستحق تصفيقًا حارًا.

إن مقاومتنا للفناء، على الرغم من إدراكنا للفشل، هي جوهر وجودنا وغاية حياتنا. فلنترك الطموح للخلود، ولندرك أن اللحظة الحقيقية هي الآن، وأن الحياة، بكل ما تحمله من فوضى، تستحق أن نعيشها ونحبها ونمنحها معنى، قبل أن يتلاشى كل شيء في ظلام أبدي.

- ترجمة: محمد إقدام الشديدي

- تدقيق علمي ولغوي: عبير ياسين

- المصادر: 1